Il y a deux ans naissait la Fraternité politique du Chemin Neuf, un groupe de jeunes, déjà engagés ou désirant s’engager dans la vie politique, qui cherchaient un soutien fraternel et spirituel en s’unissant dans leur diversité de convictions.

Cet été, en Pologne, la fraternité politique a franchi une nouvelle étape de sa construction, suite à un appel lancé à Łódź lors du festival organisé par la Communauté Ils sont une quarantaine à s’être engagés à donner leur vie pour la justice et pour la paix.

Bénis par tous dans leur promesse d’engagement, ils vont se retrouver cette année dans différentes fraternités locales, à Varsovie, Londres, Paris, Lyon…, ainsi que lors de week-ends européens (Chartres, Berlin, Londres). En cette année particulièrement politisée en France, nous pouvons spécialement prier pour que ces jeunes soient forts et inspirés pour répondre aux enjeux cruciaux de leur temps.

MANIFESTE DE LA FRATERNITE POLITIQUE

Lodz, 24 juillet 2016

Parce que la politique est « la forme la plus haute de la charité »,

Parce que l’injustice nous indigne et que l’indifférence nous désole,

Parce que nous ressentons une même « passion politique »,

Nous donnons nos vies pour la justice et la paix, à travers un chemin d’engagement politique.

Parce que les grandes idées généreuses gagnent à être vérifiées par des réalisations concrètes,

Parce que nous n’avons pas peur de nous frotter à la réalité et de nous tromper,

Nous engageons dès aujourd’hui notre temps, notre énergie et nos talents au service des autres.

Parce que nous avons besoin d’« hommes politiques qui aient vraiment à cœur la société, Je peuple, la vie des pauvres » ( Evangelii Gaudium 205),

Parce que la famille est Je meilleur maillage de la société,

Nous nous mettons en priorité au service des plus pauvres et des familles.

Parce que la sauvegarde de notre maison commune est aujourd’hui une question de vie ou de mort,

Parce que consommer moins et vivre sainement est devenu révolutionnaire,

Parce que nous sommes des êtres limités, et heureux de l’être,

Sans plus attendre, nous choisissons un mode de vie sobre et joyeux.

Parce que le vide spirituel d’une société ouvre la voie au pire,

Parce qu’il faut du temps pour faire un homme

Parce que nous voulons nous appuyer sur nos héritages culturels pour être créatifs aujourd’hui,

Nous nous formons, et travaillons à la formation des autres.

Parce que nous ne sommes pas à l’abri des tentations de l’argent, de la séduction et du pouvoir;

Parce que le mal que nous combattons a aussi en nous ses racines,

Nous nous laissons nous-mêmes réconcilier profondément.

Parce que la violence engendre la violence,

Parce que nous voulons construire des ponts plutôt que des murs,

Nous apprenons à pardonner à nos ennemis.

Parce que l’immédiat et le virtuel nous isolent,

Parce que nous avons besoin d’un lieu pour être vrais et faire confiance,

Parce que seul on va vite mais qu’ensemble on va loin,

Nous vivons la fraternité.

Parce que nos cultures, opinions et courants politiques ne sont pas des absolus,

Parce qu’il est possible de vivre paisiblement nos désaccords,

Parce que la rencontre avec l’autre différent nous rend plus intelligents,

Nous faisons de notre diversité un fondement de notre fraternité.

ENSEMBLE NOUS VOULONS RESTAURER LE MONDE

© 2016 Communauté du Chemin Neuf: Photos, vidéo, textes

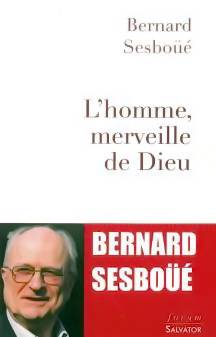

Il n’est point besoin de présenter Bernard Sesboüé ni de rappeler combien ses ouvrages clairs et documentés réjouissent année après année ses lecteurs. Ce dernier livre n’échappe pas à la tradition.

Il n’est point besoin de présenter Bernard Sesboüé ni de rappeler combien ses ouvrages clairs et documentés réjouissent année après année ses lecteurs. Ce dernier livre n’échappe pas à la tradition.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.