Colloque œcuménique des Facultés de Théologie

– ISEO (Théologique, Institut Catholique de Paris)

– Institut Protestant de Théologie de Paris

– Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge

|

|

Au milieu du XXe siècle, la théologie œcuménique répondait au besoin d’un renouveau ecclésial tout en ayant en vue l’impératif de réconciliation dans une visée en partie missionnaire. Ses avancées étaient attendues, diffusées, commentées. Mais les pionniers de l’œcuménisme ont vite buté sur la difficulté de la mise en œuvre de leurs travaux.

Durcissement croissant ? Entre avancées et blocages, les dialogues interconfessionnels ont-ils répondu aux attentes ?

Certes, devenue une discipline à part entière, la théologie œcuménique a acquis une technicité propre, au risque d’être mal comprise par les non-spécialistes. La soupçonnant de construire des compromis hasardeux et relativistes, beaucoup s’en défient sans la comprendre véritablement. En quoi les publications œcuméniques intègrent-elles cette difficulté ? Comment préparent-elles une réception en bonne part ? Ou faut-il questionner pour cette raison les processus de leur élaboration ?

|

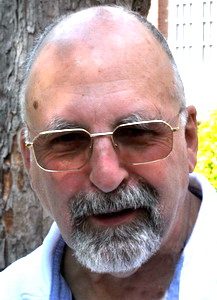

Introduction par le professeur Frédéric Chavel [1]

Il pose la bonne question dès la conférence d’ouverture: dialogue œcuménique et vie des Eglises ne peuvent être séparés comme si l’œcuménisme était un appendice qui venait s’ajouter à une vie ecclésiale constituée comme un « en soi »

Il pose la bonne question dès la conférence d’ouverture: dialogue œcuménique et vie des Eglises ne peuvent être séparés comme si l’œcuménisme était un appendice qui venait s’ajouter à une vie ecclésiale constituée comme un « en soi »

« Cette manière de poser le problème (Dialogue œcuménique ET vie des Eglises) est déjà prédéterminé par un contexte de division confessionnel et dénominationel. C’est le pluriel « LES » dans le titre. L’envisager ainsi constitue les Eglises comme des camps constitués qui ne peut considérer la diversité que comme ce qui vient entraver la plénitude de la commuions.

Une autre approche est possible. L’Eglise n’est pas pluralité de dénominations ou de confessions, elle est d’abord le corps du Christ avec son unité fondamentalement donnée. De même l’œcuménisme n’est pas spécifiquement une procédure de la théologie contemporaine. L’œcuménicité c’est d’abord la responsabilité missionnaire de vivre le corps du christ dans toute sa dimension théologique et anthropologique, et pas simplement une tache spécialisée et récente. »

« Trop souvent dans la rencontre des Eglises, on se retrouve avec une situation comparable à celle des espèces animales que leur spécificité aurait fait se développer dans des sens très différents, et qu’on essaierait de rendre fécondes ensemble, mais ces espèces devenues différentes seraient devenues mutuellement infécondes. Ce qui n’est pas le cas. En fait, il y a une fécondité, une interpénétration des différentes formes de chrétienté et de christianisme dans notre monde. De fait, que les institutions le veuillent ou non, nos différents christianismes sont mutuellement interféconds. Mais si on a le sentiment d’un manque de fécondation entre différentes communauté ecclésiales, c’est a mon sens beaucoup plus…/…parce que nos institution ecclésiales pratiquent à haute dose l’interdiction de procréation et installent des barrières préservatives entre leurs communauté, alors même qu’elles pouvaient être mutuellement fécondes. »

En fait, les Eglises ont du mal a situer dans leur dialogue les vrais lieux de leur différences. Après avoir tourné autour de la dogmatique, de l’éthique, de l’histoire, du registre biblique, on ne trouve pas le lieu fondamental de notre désunion et les méthodes de dialogue -qui on toutes leur mérite- n’épuisent pas le sujet.

Professeur Peter de Mey [2] : La réception (officielle) souvent inadéquate des résultats des dialogues œcuméniques

Peter de Mey nous a montré que la réception de ces documents dans l’Eglise Catholique dépend de leur statut : dialogues bilatéraux, textes de « Foi et Constitution »(COE)

Peter de Mey nous a montré que la réception de ces documents dans l’Eglise Catholique dépend de leur statut : dialogues bilatéraux, textes de « Foi et Constitution »(COE)Cette réception est source de conflits entre le Conseil Pontifical pour l’Unité des Chrétiens et la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui trouve toujours à redire trouvant les documents pas assez conforme à la théologie catholique.

En fait (et c’est moi qui commente) le plus grand problème de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c’est que les autres Eglises ne soient pas Catholiques Romaines.

Faut-il le regretter ? Le pape François parle de diversité réconciliée. Encore faut-il que l’autre soit reconnu comme alter-égal, légitime dans son altérité…

La troisième conférence qui m’a interpelée est celle du:

fr. Hyacinthe Destivelle o.p. [3]: La réception des dialogues œcuméniques dans l’Eglise Catholique. Défis et perspectives.

Des dialogues différents

-

Meilleure connaissance

-

Recherche d’accords

-

Œcuménisme réceptif…

-

Etc…

Réactions différenciées :

- Réception comme acceptation

- Réception comme interrogation dans la vie de l’Eglise.

|

|

Recevabilité et réceptivité

Recevabilité :

-

Autorisation à publier (statut et commentaire) Ne préjuge pas la valeur intrinsèque du document. Document d’étude. Commentaire doctrinal (approbation de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi)

-

Réponse officielle (BEM, ARCIC 1, Déclaration conjointe sur la justification par la foi, Foi et Constitution « L’Église : vers une vision commune).

-

Déclarations communes. (Approuvées par le Pape)

-

Avec les Eglises d’Orient en 1994, 1997, 2023)

-

Avec les Eglises Luthérienne, Mennonite, méthodiste, la Communion mondiale d’Eglises Réformées, la Communion Anglicane, la Déclaration conjointe sur la justification par la foi.

Réceptivité :

- Dans la vie de l’Eglise : reçoivent et se reçoivent ; partage d’expérience

- Importance dans le vie pastorale (principe de Lund : tout ce qu’on peut faire ensemble, faisons-le.)

- Collaboration entre Eglises locales.

De nombreuses autres interventions passionnantes ont été données. J’ai choisi celles-ci pour ce qu’elles montrent de ce qui est appelé l’hiver œcuménique.

Mon Eglise catholique, dont la Congrégation pour la Doctrine de la Foi se comporte comme un congélateur de la doctrine de la foi, rend toute déclaration commune quasi impossible par son refus de ce qui n’est pas strictement conforme au dogme catholique.

On en revient de fait par des voies détournées, mais puissantes, à la doctrine de l’unité des chrétiens par le retour dans le sein de la « mater ecclésia » seule dépositaire de la « vraie » doctrine.

Cette prétention de l’Eglise Catholique Romaine (du moins dans l’expression de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi) à être la seule vraie Eglise est source de blocage dans la réception des dialogues entre nos Eglises et dans la marche vers l’unité. Le processus de consensus différencié adopté pour la Concorde de Leuenberg et la Déclaration conjointe sur la justification par la foi ne semble plus être d’actualité.

Que sur l’ensemble des dialogues et travaux avec Foi et Constitution et le COE menés, l’Eglise Catholique Romaine n’en valide que quatre m’interroge sur la capacité réelle de la structure vaticane à représenter la réalité de l’ Eglise.

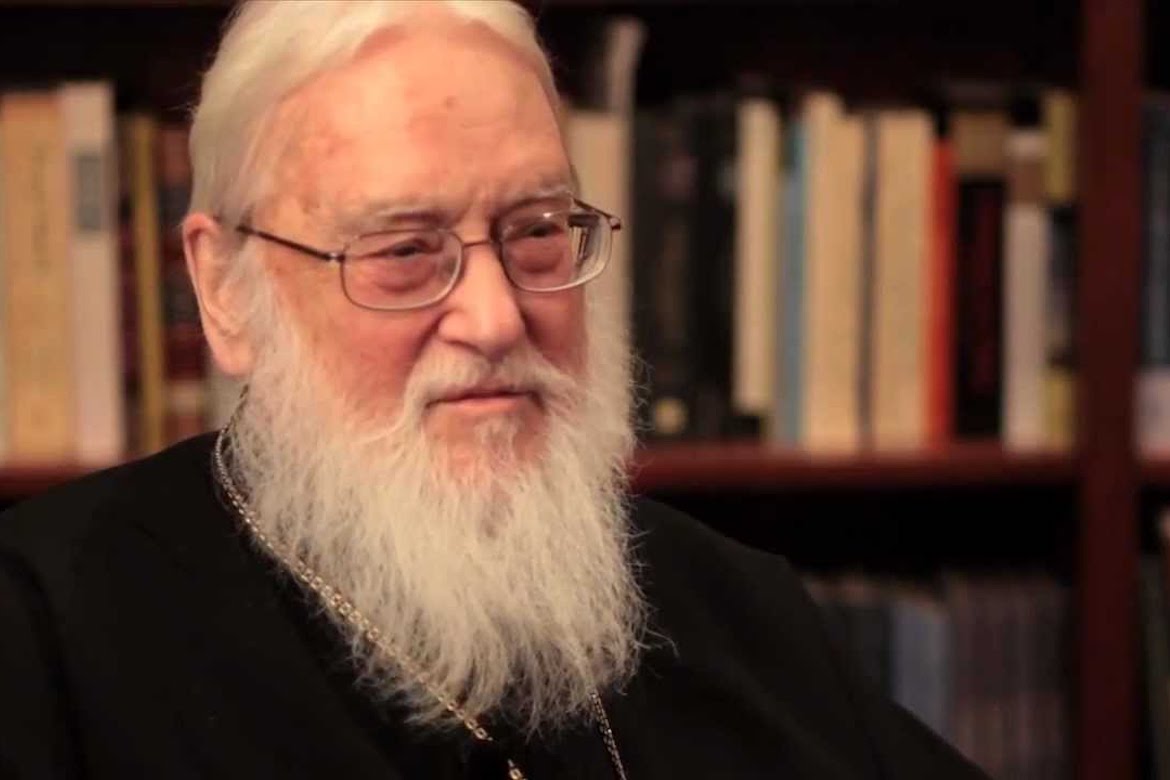

Professeur Olivier Abel [4]: la capacité à recevoir

Olivier Abel nous faisait remarquer que la capacité de recevoir suppose à la fois la capacité d’accueillir et la capacité de refuser. Elle suppose aussi la capacité d’en rendre -ou plutôt d’en donner- une interprétation inattendue.

Olivier Abel nous faisait remarquer que la capacité de recevoir suppose à la fois la capacité d’accueillir et la capacité de refuser. Elle suppose aussi la capacité d’en rendre -ou plutôt d’en donner- une interprétation inattendue.Le don n’apparaît comme don que dans « l’agir du moi » (selon l’expression de P. Ricoeur) et peut se révéler comme don positif ou toxique selon ce que j’en fait (Parabole des talents)

Dans la réception il y a une certaine autonomie du texte. Sa signification initiale telle que l’a pensé l’émetteur, peut se trouver reçue dans une « fidélité créatrice » qui va faire évoluer le sens.

On peut donc dire que :

transmettre, c’est se laisser recevoir,

transmettre, c’est accepter une réinterprétation.

L’œcuménisme suppose la pluralité (de oikos = famille, maisonnée). A la Pentecôte Pierre parle et chacun entend la même chose, mais dans sa propre langue.

L’œcuménisme suppose l’hospitalité, en se souvenant qu’en français hôte désigne aussi bien celui qui reçoit que celui qui est reçu.

Pour parvenir à l’unité, peut-être faudra-t-il que chacun fasse le deuil de sa propre vision de l’unité.

Geo

Geo

[1] Pasteur Luthérien (EPUdF). Docteur en Théologie, Professeur à l’Institut Protestant de Théologie (IPT) de Paris, assesseur protestant et chargé d’enseignement à l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO) et chargé d’enseignement à la Faculté de droit canonique de l’ Institut Catholique de Paris (ICP)

[2] Peter De Mey est professeur titulaire d’ecclésiologie catholique romaine et d’œcuménisme à l’ unité de recherche Théologie systématique et étude des religions , Faculté de théologie et d’études religieuses de l’université catholique de Louvain

Il est impliqué dans le Centre de recherche œcuménique , le Centre d’étude du Concile Vatican II et le Centre de Louvain pour le christianisme oriental et oriental (LOCEOC)

Depuis 2005, il est membre du Bureau de la Commission nationale pour l’œcuménisme (et son président depuis 2010) et co-président de la Commission de dialogue avec l’Église protestante unie de Belgique

[3] Dominicain, prêtre, docteur en sciences religieuses à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et à l’Institut catholique de Paris.

Il est official du Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens. Il est aussi membre de la Commission mixte internationale de dialogue théologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe. Il enseigne l’œcuménisme à l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin (Angelicum) à Rome.

Ancien directeur du Centre d’études et de la revue Istina, il a été également plusieurs années curé de l’église catholique Sainte-Catherine à Saint-Pétersbourg

[4] Professeur de philosophie éthique à l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier. Spécialiste de Paul Ricoeur. Chercheur associe au Centre de Recherche sur les Arts et le langage de l’EHESS

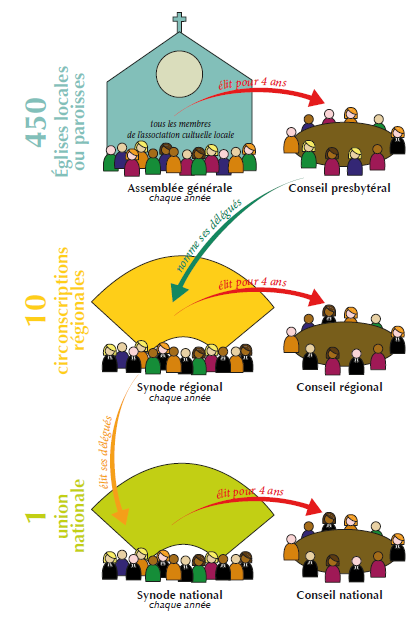

Le synode intitulé « Expériences – Espérance » s’inscrit dans la longue réflexion sur « la mission de l’Eglise et les ministères» ouverte en 2021. En 2022 le synode national a établi une « Charte pour une église de témoins » pour une application en 2024.

Le synode intitulé « Expériences – Espérance » s’inscrit dans la longue réflexion sur « la mission de l’Eglise et les ministères» ouverte en 2021. En 2022 le synode national a établi une « Charte pour une église de témoins » pour une application en 2024.

Il pose la bonne question dès la conférence d’ouverture: dialogue œcuménique et vie des Eglises ne peuvent être séparés comme si l’œcuménisme était un appendice qui venait s’ajouter à une vie ecclésiale constituée comme un « en soi »

Il pose la bonne question dès la conférence d’ouverture: dialogue œcuménique et vie des Eglises ne peuvent être séparés comme si l’œcuménisme était un appendice qui venait s’ajouter à une vie ecclésiale constituée comme un « en soi » Peter de Mey nous a montré que la réception de ces documents dans l’Eglise Catholique dépend de leur statut : dialogues bilatéraux, textes de « Foi et Constitution »(COE)

Peter de Mey nous a montré que la réception de ces documents dans l’Eglise Catholique dépend de leur statut : dialogues bilatéraux, textes de « Foi et Constitution »(COE)

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.